- pubchem.ncbi.nlm.nih.gov - Cuivre

- ncbi.nlm.nih.gov - Les oligo-éléments dans la physiologie et la pathologie humaines, Cuivre, H. Tapiero, D.M. Townsend, K.D. Tew

- longdom.org - Cuivre et zinc, rôle biologique et importance du déséquilibre cuivre/zinc, Josko Osredkar, Natasa Sustar

- prolekare.cz - Rôle biologique du cuivre en tant qu'oligo-élément essentiel dans l'organisme humain, M. Pavelková, J. Vysloužil, doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., D.Vetchý

- ncbi.nlm.nih.gov - Le cuivre : un métal essentiel en biologie, Richard A. Festa, Dennis J. Thiele

- multimedia.efsa.europa.eu - Valeurs nutritionnelles de référence pour l'UE

Cuivre : Effets sur le corps humain. Pourquoi est-il important ? Quels sont les principes à respecter en matière d'apport ?

Le cuivre et ses effets sur le corps humain : pourquoi est-il important et quels principes s'appliquent à sa consommation ?

Contenu de l'article

- Que savons-nous du cuivre ?

- Quelles sont les utilisations médicales du cuivre ?

- Connaissez-vous la fonction biologique du cuivre ?

- Le cuivre - de l'apport à l'excrétion

- Quelles sont les sources alimentaires de cuivre ?

- Quel est l'apport journalier recommandé en cuivre ?

- Troubles de l'homéostasie du cuivre dans l'organisme

- Quelles sont les conséquences d'une carence en cuivre ?

- Quelles sont les conséquences d'un excès de cuivre ?

- Erreurs innées du métabolisme du cuivre

Que savons-nous du cuivre ?

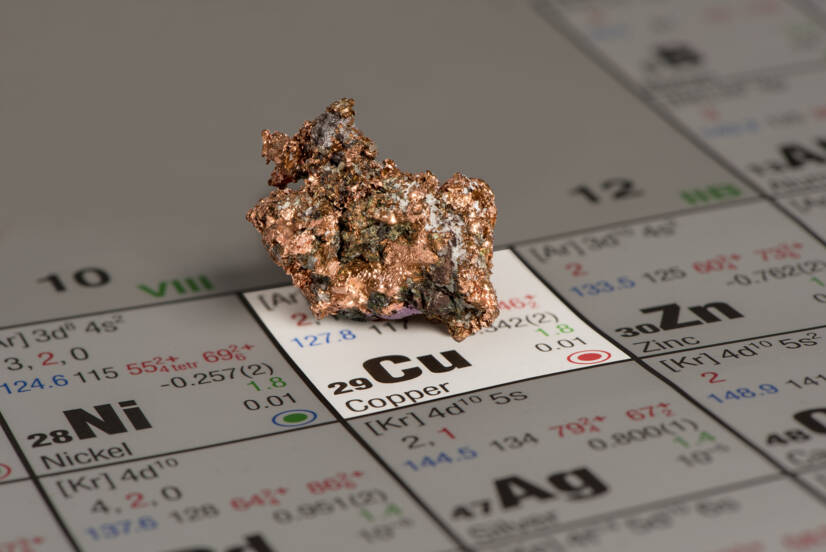

Le cuivre est un élément naturel présent à l'état de traces dans notre environnement, le plus souvent dans le sol, la végétation, l'eau et l'atmosphère.

Il est connu sous le nom chimique de Cu, dérivé du mot latin cuprum, qui provient du nom de l'île de Chypre, où le cuivre a été extrait pour la première fois.

Le cuivre est un élément du groupe 11 du tableau périodique des éléments chimiques et se trouve dans la 4e période.

Il fait partie des métaux nobles, tout comme les autres éléments de ce groupe - l'or et l'argent.

À l'état pur, le cuivre est coloré en brun rougeâtre avec un éclat métallique brillant. C'est l'un des rares métaux dont la couleur naturelle est autre que le gris ou l'argent.

Il est doux, malléable et ductile et possède une conductivité thermique et électrique élevée (la deuxième plus élevée après l'argent).

Il ne réagit pas avec l'eau, mais il réagit lentement avec l'oxygène de l'air pour former une couche d'oxyde de cuivre brun, qui protège le cuivre de la corrosion.

Après quelques années, une couche verte d'oxyde de cuivre commence à se former à la surface du cuivre, ce qui est souvent visible sur les anciennes structures en cuivre, comme par exemple la Statue de la Liberté.

Tableau récapitulatif des informations chimiques et physiques de base sur le cuivre

| Nom du cuivre | Cuivre |

| Nom latin | Cuprum |

| Nom chimique | Cu |

| Classification des éléments | Métal noble |

| Groupe | Solide |

| Nombre de protons | 29 |

| Masse atomique | 63,546 |

| Nombre d'oxydation | +1, +2 |

| Point de fusion | 1084,62 °C |

| Point d'ébullition | 2562 °C |

| Densité | 8,933 g/cm3 |

Dans la nature, le cuivre est l'un des rares métaux à se présenter sous sa forme naturelle - pur et directement utilisable.

Il est également présent dans de nombreux minéraux sous la forme de sulfures de cuivre (chalcopyrite, digénite, bornite, covellite, chalcocite), de sulfosols (énargite) et de carbonates de cuivre (azurite, malachite).

Le fait que le cuivre se présente sous sa forme originelle est également la raison pour laquelle il était connu et utilisé par les premières civilisations. L'histoire de l'utilisation du cuivre remonte à 9 000 ans avant Jésus-Christ.

Les plus grands gisements de cuivre se trouvent au Chili, aux États-Unis, au Pérou, en Zambie et au Congo.

Le cuivre utilisé à des fins industrielles est extrait principalement des minerais de cuivre et accessoirement par un processus de recyclage.

Actuellement, le cuivre est principalement utilisé dans l'industrie électrique (comme composant des fils et des câbles), où ses propriétés conductrices sont exploitées.

Il est utilisé dans la fabrication de pièces de monnaie, de bijoux, de conduites d'eau, dans la métallurgie pour la production d'alliages (bronze, laiton) et dans l'architecture.

Il entre également dans la composition de produits agricoles (engrais, additifs alimentaires) et de produits de préservation du bois (propriétés antifongiques). Il est utilisé pour purifier l'eau (à partir d'algues) ou comme pigment.

Quelles sont les utilisations médicales du cuivre ?

En médecine, le cuivre trouve un très large éventail d'utilisations, principalement grâce à ses effets contre les bactéries, les moisissures, les acariens et aussi grâce à ses propriétés désinfectantes.

Il entre donc dans la composition de nombreux matériaux médicaux, dispositifs, préparations, etc.

Nous pouvons citer plusieurs exemples d'utilisation du cuivre dans le domaine médical :

- Partie d'un revêtement à effet antibactérien pour la cicatrisation des plaies

- Gynécologie - dispositifs intra-utérins à effet contraceptif

- Dentisterie - partie du ciment dentaire, production de ponts et de couronnes

- Composition de sprays nasaux à effet désinfectant

- Traitement de l'arthrite rhumatoïde

- Désinfection de zones, de surfaces ou de vêtements dans les établissements de santé - prévention des infections nosocomiales

- Composants textiles - chaussettes pour prévenir les infections fongiques ainsi que matelas, alèses, oreillers ou tapis à effet anti-acariens

- Crèmes et pommades cosmétiques

- Composants des surfaces et des emballages dans l'industrie alimentaire (préparation des aliments, stockage, transport)

- Masques respiratoires à effet antiviral

Autrefois, le cuivre était utilisé en Égypte et en Syrie comme agent antiparasitaire, anti-vomitif ou astringent.

Connaissez-vous la fonction biologique du cuivre ?

Le cuivre est le troisième oligo-élément le plus abondant dans le corps humain, après le fer et le zinc.

On le trouve dans l'organisme principalement sous la forme oxydée de Cu+2 - l'ion cuivre - ou, dans une moindre mesure, sous la forme réduite de Cu+1.

Il joue un rôle important dans de nombreux processus physiologiques et biochimiques de l'organisme en tant que cofacteur d'enzymes clés.

Ces enzymes sont également impliquées dans un grand nombre de processus enzymatiques de l'organisme, qu'elles catalysent.

Il s'agit notamment de la respiration cellulaire, de la production de neurotransmetteurs et d'hormones peptidiques, de la protection contre les radicaux libres ou du bon fonctionnement de l'élastine, du collagène et de la kératine.

Autres fonctions importantes du cuivre dans le corps humain :

- Il est important pour le maintien de l'homéostasie du fer, contribuant ainsi indirectement à la formation du sang et à la coagulation.

- Il maintient la solidité de la peau, des tissus conjonctifs et des capillaires sanguins.

- Il contribue au fonctionnement du système immunitaire inné.

- Il maintient une fonction thyroïdienne normale.

- En raison de sa capacité à accepter ou à céder des électrons, il contribue à éliminer les radicaux libres. Il possède des propriétés antioxydantes et, à leur tour, pro-oxydantes.

- C'est un puissant agent antimicrobien, qui exerce une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis et Bacillus subtillis.

- Il a également des effets antiviraux contre le virus de la bronchite et l'herpès simplex.

- Il peut également tuer les spermatozoïdes.

Le cuivre - de l'apport à l'excrétion

Le cuivre est un oligo-élément essentiel, indispensable à la vie, mais qui peut aussi être toxique.

La régulation de son taux dans l'organisme est donc nécessaire et essentielle. Des mécanismes homéostatiques interviennent pour réguler l'absorption, la distribution, la rétention et l'excrétion du cuivre.

L'absorption

Le cuivre pénètre dans l'organisme principalement par le biais de l'alimentation.

L'absorption se produit dans l'environnement de l'intestin grêle et, dans une faible mesure, dans l'estomac, soit par diffusion (en particulier lorsque les concentrations de cuivre sont élevées), soit par l'intermédiaire de protéines de transport (lorsque les concentrations de cuivre sont faibles).

La quantité de cuivre absorbée par l'organisme dépend de la présence de cuivre dans l'alimentation. 55 à 75 % du cuivre contenu dans l'alimentation est absorbé dans des conditions normales.

L'absorption du cuivre dans le tractus gastro-intestinal dépend principalement de sa forme chimique : les ions Cu+2 sont réduits en Cu+1 dans les cellules intestinales, car ce n'est que sous cette forme qu'ils peuvent traverser les cellules.

L'absorption du cuivre peut également être influencée par certains composants alimentaires.

Ces substances peuvent réduire la solubilité du cuivre et donc sa biodisponibilité. Il s'agit par exemple des fibres, des phytates, de la vitamine C ou de certains sucres. Le risque d'une réduction de l'absorption du cuivre n'existe que si ces substances sont consommées en quantités excessives.

Certains composants alimentaires entrent en compétition avec le cuivre pour se lier aux protéines de transport, comme le zinc et le cadmium.

À l'inverse, la biodisponibilité du cuivre est augmentée par des apports élevés en protéines.

Distribution et métabolisme

Une fois absorbé dans la circulation sanguine, le cuivre est rapidement distribué vers les sites où il est nécessaire (en particulier pour la production d'enzymes).

Sa distribution à partir des cellules sanguines est contrôlée par une protéine connue sous le nom d'ATP7A ou protéine de Menkes. Le cuivre est transporté à partir des cellules sanguines en se liant à la protéine de transport qu'est l'albumine, à la transcupreine ou aux acides aminés.

En raison de sa nature hautement réactive et du risque de dommages pour l'organisme, le cuivre ne se trouve pas dans les cellules sous forme d'ion libre, mais toujours sous forme liée.

La protéine de Menkes distribue le cuivre vers l'appareil de Golgi (où il forme des enzymes protéiques) et, en cas de concentrations croissantes, vers les granules.

Le pecenum est le principal organe de stockage du cuivre.

La protéine de Menke joue également un rôle clé dans le transport du cuivre à travers le placenta et la barrière hémato-encéphalique, ce qui est essentiel pour le développement du bébé (en particulier le cerveau).

Le cuivre se lie à la protéine céruloplasmine dans le foie et est libéré dans la circulation sanguine. Ce processus de liaison et de libération dans le sang est à nouveau contrôlé par une protéine connue sous le nom d'ATP7B ou protéine de Wilson.

Environ 90 % du cuivre présent dans le sang est lié à la céruloplasmine, qui est ensuite chargée de transporter le cuivre vers les tissus qui en ont besoin.

La teneur totale en cuivre de l'organisme est d'environ 70 à 80 mg. 10 % de cette quantité se trouve dans le sang et 90 % dans les tissus.

Dans des conditions normales, les concentrations les plus élevées de cuivre se trouvent dans la bile, le foie, le cerveau, le cœur, les os et les reins.

Les taux de cuivre dans le sang varient légèrement selon le sexe, allant de 0,614 à 0,970 mg/l chez les hommes et augmentant avec l'âge, et de 0,694 à 1,030 mg/l chez les femmes.

Excrétion

La régulation de l'excrétion du cuivre est le principal mécanisme de maintien de l'homéostasie et des niveaux physiologiques de cuivre dans l'organisme.

Le cuivre est principalement excrété par les cellules du foie dans la bile (jusqu'à 98 %), puis dans les intestins et enfin dans les fèces.

Le transport du cuivre du foie vers la bile est à nouveau contrôlé par la protéine ATP7B (protéine de Wilson), qui empêche une accumulation excessive de cuivre dans l'organisme.

Les autres voies d'excrétion sont l'urine et la desquamation des cellules des muqueuses, mais la quantité de cuivre excrétée par ces voies est négligeable.

L'excrétion du cuivre est un processus relativement lent (seulement 10 % en 72 heures). Un apport excessif en cuivre constitue donc un risque majeur pour la santé, compte tenu de son potentiel d'excrétion limité.

Quelles sont les sources alimentaires de cuivre ?

Le cuivre pénètre dans l'organisme par le biais des aliments, des médicaments et des compléments alimentaires. L'organisme est incapable de synthétiser lui-même le cuivre.

Le corps humain doit donc absorber du cuivre à intervalles réguliers, car il ne dispose pas d'un système spécifique pour le stocker.

Les aliments ayant une teneur relativement élevée en cuivre sont les champignons, les fruits, les légumes (en particulier les légumes à feuilles vertes, les avocats, les olives vertes), les céréales, les noix, les graines de tournesol, la viande (en particulier les organes - le foie), le poisson et les fruits de mer (les crustacés), mais aussi le poivre noir et le cacao.

Le cuivre peut interagir avec des éléments tels que le fer, le zinc, le molybdène, le soufre, le sélénium ou la vitamine C. Cette interaction entraîne généralement une réduction de l'absorption du cuivre.

Dans le cas des compléments alimentaires, le cuivre est disponible sous forme d'ingrédient unique ou dans le cadre de compléments multivitaminés, le plus souvent sous forme de sulfate de cuivre.

La nécessité d'une supplémentation en cuivre sous forme de compléments alimentaires doit toujours être discutée avec un médecin, car l'utilisation excessive de compléments entraîne des perturbations des niveaux physiologiques de cuivre.

Quel est l'apport journalier recommandé en cuivre ?

Les recommandations concernant l'apport quotidien moyen en cuivre n'ont pas été établies en raison du manque de données.

Toutefois, l'Autorité européenne de sécurité des aliments publie des valeurs pour un apport adéquat en cuivre. Un apport adéquat est une valeur moyenne basée sur l'observation. Il est supposé être suffisant pour les besoins de la population.

Il existe en outre une limite supérieure d'apport en cuivre encore tolérable pour l'homme, qui représente l'apport journalier maximal de cuivre à long terme, toutes sources confondues, pour lequel il n'y a pas de risque d'effets néfastes sur la santé.

Résumé tabulaire de l'apport journalier adéquat et de la limite supérieure d'apport en cuivre par âge

| Groupe d'âge | Apport adéquat en cuivre | Limite supérieure de l'apport en cuivre |

| Nourrissons (âgés de 7 à 11 mois) | 0,4 mg/jour | Sans objet |

| Enfants âgés de 1 à 2 ans | 0,7 mg/jour | 1 mg/jour |

| Enfants de 3 ans | 1 mg/jour | 1 mg/jour |

| Enfants âgés de 4 à 6 ans | 1 mg/jour | 2 mg/jour |

| Enfants âgés de 7 à 9 ans | 1 mg/jour | 3 mg/jour |

| Enfants âgés de 10 ans | 1,3 mg/jour (garçons) 1,1 mg/jour (filles) | 3 mg/jour |

| Adolescents âgés de 11 à 17 ans | 1,3 mg/jour (garçons) 1,1 mg/jour (filles) | 4 mg/jour |

| Adultes (âge = 18 ans) | 1,6 mg/jour (garçons) 1,3 mg/jour (filles) | 5 mg/jour |

| Femmes enceintes (âge = 18 ans) | 1,5 mg/jour | Sans objet |

| Femmes qui allaitent (âge = 18 ans) | 1,5 mg/jour | Sans objet |

Troubles de l'homéostasie du cuivre dans l'organisme

Le maintien des niveaux de cuivre dans la fourchette physiologique est essentiel pour préserver la santé et le bon fonctionnement de l'organisme.

À cet égard, les mécanismes de régulation qui facilitent l'homéostasie - en particulier la régulation de l'apport et de l'excrétion du cuivre - constituent l'élément le plus important.

Toute déviation ou perturbation du fonctionnement de ces mécanismes peut être une cause potentielle de carence en cuivre dans l'organisme ou, au contraire, de son accumulation excessive.

Quelles sont les conséquences d'une carence en cuivre ?

Il est important de noter que la carence en cuivre est une affection relativement rare chez l'homme.

Les causes les plus courantes de la carence en cuivre sont un faible apport alimentaire ou des problèmes d'absorption.

Les personnes susceptibles de développer une telle carence sont les suivantes

- les nouveau-nés ayant un faible poids à la naissance

- les nourrissons nourris au lait de vache

- les femmes enceintes et allaitantes

- les patients recevant une nutrition parentérale totale (alimentation administrée dans une veine)

- les patients souffrant de troubles de l'alimentation, du syndrome de malabsorption ou de la maladie de Crohn

- les patients diabétiques, les buveurs chroniques d'alcool, les végétariens

- les personnes qui prennent régulièrement des antiacides (médicaments qui réduisent l'acidité du suc gastrique).

Les symptômes visibles d'une carence en cuivre sont la faiblesse, la fatigue, la perte de pigments (en particulier des cheveux), des éruptions cutanées, un rythme cardiaque irrégulier, une température corporelle basse.

Les symptômes systémiques comprennent un affaiblissement des vaisseaux sanguins entraînant une augmentation des saignements et des ecchymoses, des troubles de la moelle osseuse (ostéoporose) et des articulations, ou une fonction thyroïdienne inadéquate.

Il existe également une sensibilité accrue aux infections (en raison d'un nombre réduit de globules blancs) et un manque de globules rouges (anémie).

Un apport insuffisant en cuivre pendant la grossesse entraîne par la suite le développement de troubles neurologiques et immunologiques persistants chez l'enfant.

Quelles sont les conséquences d'un excès de cuivre ?

Bien que le cuivre soit un élément essentiel pour l'organisme, il peut également être dangereux. Son accumulation entraîne de nombreux effets néfastes.

La toxicité aiguë et chronique du cuivre est relativement rare ; elle est le plus souvent causée par des accidents, des contaminations environnementales ou des erreurs innées du métabolisme.

Les symptômes d'un surdosage aigu en cuivre sont des troubles digestifs tels que nausées, vomissements (parfois avec du sang), douleurs ou brûlures abdominales, goût métallique dans la bouche, irritation ou inflammation de l'estomac et des intestins, et hémorragie dans le tube digestif.

Le cuivre est un puissant irritant pour le tractus gastro-intestinal. À fortes doses, il provoque des irritations et des lésions de la muqueuse du tractus gastro-intestinal et provoque la coloration bleu-vert caractéristique.

Il provoque également des lésions de la peau (urticaire, éruption cutanée), des reins et du foie (jaunisse), la présence de sang dans les urines et des problèmes respiratoires.

Les symptômes systémiques comprennent la léthargie, la dépression du système nerveux central, les lésions musculaires, l'augmentation de la pression artérielle, la dégradation des globules rouges et les déficiences associées.

L'inhalation de vapeurs contenant du cuivre entraîne une irritation des muqueuses de la bouche, des yeux et du nez, ainsi qu'une sécheresse de la gorge, de la fièvre, des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires. Des réactions allergiques peuvent se produire lorsque le cuivre entre en contact avec la peau.

Les symptômes d'une consommation excessive de cuivre à long terme sont principalement des problèmes digestifs tels que nausées, vomissements et douleurs abdominales. Peu à peu, des lésions hépatiques, rénales et cérébrales, ainsi que des troubles immunitaires et sanguins apparaissent.

Les personnes qui risquent de développer une toxicité chronique au cuivre sont les suivantes

- les patients sous dialyse utilisant des tubes en cuivre

- les personnes en contact prolongé avec des pesticides à base de cuivre

- les nourrissons recevant une alimentation parentérale totale à long terme.

Erreurs innées du métabolisme du cuivre

Les maladies les plus courantes associées à des défauts du métabolisme du cuivre dans l'organisme sont la maladie de Menkes et la maladie de Wilson.

Il s'agit dans les deux cas de maladies congénitales rares.

La maladie de Menkes est causée par un défaut de la protéine ATP7A (protéine de Menkes) dû à une mutation du gène codant pour sa synthèse.

Comme cette protéine contrôle la distribution du cuivre des cellules sanguines dans le sang, son déficit entraîne également une carence en cuivre dans l'organisme et une réduction de la fonction des enzymes dépendantes du cuivre.

Il s'agit d'enzymes telles que la céruloplasmine, la cytochrome c oxydase, la tyrosinase, etc.

La maladie touche principalement les garçons et se manifeste dans la petite enfance (dès quelques semaines après la naissance). Le pronostic de la maladie est défavorable : les patients meurent généralement dans les trois ans qui suivent la naissance.

La maladie de Menkes entraîne un retard de croissance et de développement (y compris mental), des lésions cérébrales, un retard mental et des troubles neurologiques graves. Elle endommage également les tissus conjonctifs, les vaisseaux sanguins et les os (fractures, ostéoporose).

Les symptômes sont l'aspect caractéristique des cheveux (très petites boucles et pigmentation réduite - généralement des cheveux gris), une tension musculaire réduite, un visage flasque ou des crises d'épilepsie.

La maladie de Wilson est une autre erreur innée du métabolisme du cuivre.

Il s'agit d'une maladie progressive caractérisée par une altération du transport et une accumulation excessive de cuivre dans les organes et les tissus.

La cause de ces changements est un défaut de la protéine ATP7B (protéine de Wilson), également dû à une mutation du gène codant pour sa synthèse.

Cette protéine se trouve principalement dans le foie et est responsable de la liaison du cuivre à la protéine céruloplasmine ainsi que de l'excrétion du cuivre de l'organisme par la bile.

L'absence de protéine ATP7B entraîne l'accumulation de fractions de cuivre libres dans le foie, ce qui conduit à la cirrhose. Le cuivre s'accumule également dans d'autres tissus tels que le cerveau, la cornée, les reins, etc.

Cette accumulation provoque des lésions cérébrales, un changement de personnalité, des problèmes de coagulation sanguine, une anémie, des troubles nerveux, des troubles rénaux ou une jaunisse.

Une manifestation caractéristique de la maladie de Wilson et du dépôt de cuivre dans les tissus est la formation d'un anneau brun doré à la périphérie de la cornée - l'anneau de Kayser-Fleischer.

Les autres symptômes sont la faiblesse musculaire, la raideur musculaire (en particulier dans les bras), le ralentissement des mouvements, les étourdissements et les vertiges.

Le traitement de la maladie de Menkes consiste à injecter du cuivre par voie intraveineuse (dans une veine). Un diagnostic précoce et des injections quotidiennes permettent de prévenir les lésions nerveuses et de prolonger la vie du patient atteint.

L'objectif du traitement de la maladie de Wilson est d'éliminer l'absorption du cuivre par le tractus gastro-intestinal, ce qui est le plus souvent réalisé de la manière suivante :

- L'administration de zinc comme antidote : le zinc entre en compétition avec le cuivre pour se lier aux protéines de transport dans les fentes intestinales, bloquant ainsi son absorption.

- L'administration d'agents chélateurs, qui fixent le cuivre dans des complexes non absorbables, tels que la D-pénicillamine.

- Modification du régime alimentaire afin d'exclure les aliments riches en cuivre.

Grâce à un diagnostic précoce de la maladie de Wilson et à un traitement adéquat, les patients peuvent mener une vie normale, contrairement à la maladie mortelle de Menkes.

Autres maladies liées au cuivre

Les perturbations de l'homéostasie du cuivre entraînent également un stress oxydatif et la formation de radicaux libres nocifs pour l'organisme.

Leur formation peut contribuer au développement de troubles neurologiques graves tels que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Le cuivre est également lié au développement du cancer. Les concentrations de cuivre dans le sang sont souvent significativement élevées en présence d'un cancer et sont en corrélation avec l'incidence, le développement, la taille et la progression des tumeurs.

En rapport avec le cuivre, nous pouvons également mentionner une maladie caractérisée par une présence réduite de l'enzyme contenant du cuivre, la céruloplasmine, dans le sang : il s'agit de l'acéruloplasminémie.

Bien que cette maladie ne provoque pas de changements significatifs dans le métabolisme du cuivre lui-même, elle est à l'origine d'une accumulation excessive et nocive de fer dans le foie et d'autres organes.

Ressources intéressantes

Similaire